対子(トイツ) 1

(1)雀頭

(2)面子候補(あとで1枚同じ牌を引いた時にコーツをつくる)

(3)七対子の構成要素

この3つの役割に注目し、トイツを考えてみます。

このページでは(1)の雀頭についてです。

雀頭はすぐできる

雀頭は国士無双を含む全ての和了形で必要となります。 雀頭は面子のように打ち手が意識して作るものではなく、 模打(ツモって切る)を繰り返すうちに自然にできるものだと思ってください。

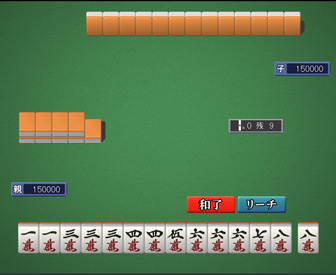

【例1】![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

例1は雀頭のない手牌ですが、ここで雀頭を作るために重なりそうな牌を考える、というのはとてもナンセンスです。

手牌にある13種の牌をいずれかを重ねればトイツはできます。 1巡あたり13種類の受け入れということは、 平均2.6巡でトイツができてしまうということです。

もちろん ![]() などを引いてきても雀頭として使う確率はきわめて低いのですが、

それを考えても雀頭がないことを気にする必要がないことが理解できると思います。

たとえ最終的に雀頭のない単騎待ちになったとしても、

変化が豊富なので気にする必要はありません。

などを引いてきても雀頭として使う確率はきわめて低いのですが、

それを考えても雀頭がないことを気にする必要がないことが理解できると思います。

たとえ最終的に雀頭のない単騎待ちになったとしても、

変化が豊富なので気にする必要はありません。

【例2】![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

例2は瞬間的に3枚しかない単騎待ちになりますが

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() を引けば

待ちが大幅に改善されます。

を引けば

待ちが大幅に改善されます。

出やすい字牌待ちでリーチするのも手です。

複合形から雀頭を作る

雀頭はできやすいと書きましたが

「意図的に牌を重ねる」となると大変です。

例えば ![]() を使って雀頭を作ろうとすると、

を使って雀頭を作ろうとすると、

残り3枚しかない ![]() を、もう1枚ツモる必要があります。

を、もう1枚ツモる必要があります。

これはほとんど期待できないと考えて良いでしょう。

そこで、完成面子を利用する方法があります。

【例1】![]()

![]()

![]() →

→ ![]() ツモ →

ツモ → ![]()

![]()

![]()

![]()

この形ならば ![]()

![]() 引きで雀頭ができます。

引きで雀頭ができます。

受け入れは6枚で、単独牌の倍です。

【例2】![]()

![]()

![]() →

→ ![]() ツモ →

ツモ → ![]()

![]()

![]()

![]()

例2は![]()

![]() どちらを引いてもOKで、受け入れは同じく6枚です。

どちらを引いてもOKで、受け入れは同じく6枚です。

【例3】![]()

![]()

![]() →

→ ![]() ツモ →

ツモ → ![]()

![]()

![]()

![]()

暗刻との複合形を利用すれば、さらに容易に雀頭をつくることができます。

これで ![]()

![]() の7枚受けです。

の7枚受けです。 ![]() を引いての

を引いての ![]()

![]()

![]()

![]() も同様。

も同様。

【例4】![]()

![]()

![]() →

→ ![]() ツモ →

ツモ → ![]()

![]()

![]()

![]()

例4は![]()  ̄

̄ ![]()  ̄

̄ ![]() の11枚受けになります。

の11枚受けになります。

このように出来面子を利用すると効率良くアタマをつくることができます。

暗刻と雀頭

暗刻を1枚外すと、雀頭を作ることができます。

【例5】![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

例5で ![]() や

や ![]() の単騎待ちにはしませんね。

の単騎待ちにはしませんね。

![]() か

か ![]() を切って、待ちが8枚の

を切って、待ちが8枚の ![]()

![]() 待ちに取ります。

待ちに取ります。

面子優先の法則

暗刻から1枚切って雀頭にすることができると書きましたが、 そのようにして雀頭を作るのは基本的にテンパイ時だけです。

【例6】![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

例6は雀頭がないリャンシャンテンですが、

ここで打 ![]() とするのは悪手です。

とするのは悪手です。

面子よりも雀頭の方がずっと簡単にできます。

雀頭を ![]() に決めてしまうと、あと三面子作る必要があります。

に決めてしまうと、あと三面子作る必要があります。

それよりも、二面子と雀頭を作りにいった方がずっとアガリやすい。

この手は![]()

![]() を払う一手です。

を払う一手です。

【例7】![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

例7も雀頭のない形ですが![]()

![]() を落として頭を決めてしまうとテンパイへは遠回りになってしまいます。

を落として頭を決めてしまうとテンパイへは遠回りになってしまいます。

![]() 切りでソーズをシュンツに決めるのが正解です。

切りでソーズをシュンツに決めるのが正解です。

このように、雀頭よりも面子を優先するのは手作りの基本ですが例外もあります。

【例8】![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ツモ

ツモ![]()

このような形のピンフ確定イーシャンテンでは、![]()

![]() を落として雀頭を確定させて構いません。テンパイまでの受け入れが少なくなっても、テンパイしたときの待ちの良さ、ピンフという手役1ファンを取ったほうが有利だからです。

を落として雀頭を確定させて構いません。テンパイまでの受け入れが少なくなっても、テンパイしたときの待ちの良さ、ピンフという手役1ファンを取ったほうが有利だからです。

セオリー・まとめ

つくりやすい雀頭よりも、

完成まで時間がかかる面子を優先させて

手作りをした方が基本的に和了まで近い。